5 分析方法

ここではプログラミング言語以外での分析方法について解説する。

5.1 分析の準備

データ分析する際は、大きい・多くのパソコン画面があるとないとで作業効率が大きく異なる。作業効率を上げる簡単な方法、1. デュアルディスプレイ、2. バーチャルデスクトップの2つを紹介する。

5.1.2 バーチャルデスクトップ

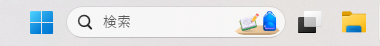

バーチャルデスクトップは1つのパソコン画面で複数の画面を使える機能。Windows11だとタスクバーに黒い四角形と白い四角形が重なっているアイコンがある。ここをクリックすると現在表示されている画面と新しいデスクトップが表示されるので、’+’をクリックすると新しいデスクトップが作成される。

図5.1: Windows11でのタスクバー

操作方法:

左隣のデスクトップに移る:[Windows] + [Ctrl] + [←]

右隣のデスクトップに移る:[Windows] + [Ctrl] + [→]

デュアルディスプレイとバーチャルデスクトップの2つを使っていると一つの画面で作業する何倍ものスピードで作業できる点でお勧めする。

5.2 データ打込み

データ打ち込みするときは、1データを1行で記入していき、結果として縦長のデータセットが出来上がる。詳しくは『RユーザーのためのRStudio[実践]入門』29で「tidyなデータ」とは何かを学習できる。

5.3 ビデオ分析

ビデオ分析はノート記録よりずっと時間がかかる。しかし、工夫をすれば時間短縮することが可能。データ打込み時間に関してはコスパを追求すべし。

5.3.1 時間の特定

ビデオ分析の際に工夫しないと時間がかかるのがある行動を探すときの時間の特定である。これを解決する方法として、いくつかのアプリがある。

- Play Memories Home

- MediaInfo

1番目はSonyのアプリで、Sony以外のデバイスで撮影したものでもできるかもしれないが試したことはない。2番目は、どの動画ファイルでもOK。これらを使うことで動画開始時間を特定することができ、速やかに動画分析することが可能。